一二三班群季末成果發表會

- happyedutime

- Apr 5, 2020

- 4 min read

受到疫情影響,三月底原來要舉行的「移地訓練」因而取消。一二三年級孩子們本來要以主題課學習到的科學與手作知識,設計自己的「磁力玩具」與參訪學校的孩子分享。出不了門的孩子於是重新發想季末發表的形式,於是開啟了這個季末分享會的策展模式。

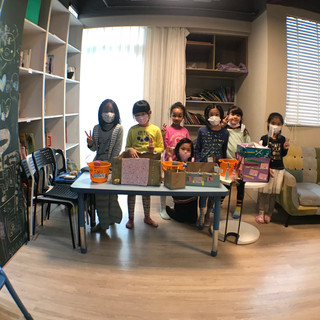

由於也無法邀請「家長們」入校體驗孩子們的手作設計,所以孩子們懂腦筋在「學長姐」身上,決定在季末發表週,邀請學長姐來玩他們設計的磁力玩具。

過程中的每個星期,都可以看見孩子們努力在分組的主題課中發想、設計、組裝、測試自己的創意。偶爾也需要排解孩子們合作不順暢產生的糾紛、吵架。大哥笑,二哥鬧,三哥哭得哇哇叫~一二三年級的小小孩就在這樣的歷程中,一邊提出自己的創意,一邊解決實作的困難,一邊排解與同儕的紛爭。然後慢慢建立起與人合作的能力,慢慢學會說清楚自己的想法,慢慢運轉自己的小肌肉去組裝自己與同儕的創造力。

幾次巡堂經過他們的教室,看著不同組別的老師奮力與這群孩子一起「工作」,帶領他們跨出自己的「自我意識」,動腦動手的一點一滴地建構著自己的「磁力玩具」世界。我就會非常欽佩小實光的教師團。不知怎的,此刻我的畫面就出現「怪獸電力公司」裡的那位「阿布」(Boo),整的「毛怪」和「大眼仔」歪歪叫~哈,歪樓~

有幾次演講,有老師或家長問我:「小實光的老師是如何發想與決定主題的?」 嗯,這真是好問題~ 值得來上一學期的課!

陳玟樺老師在「我在芬蘭中小學做研究的日子」裡說「為培養學生七大橫向能力,新課綱規定每間學校每學年至少需實施一次學科學習模組,此課程設計可以是學習科目的整合,也可以是跨年級的課程設計。」

赫爾辛基市府鼓勵學校實施「現象為本學習」,鼓勵師生「以真實世界中的現象為意義之網,從提出問題或懷疑出發,網絡著各領域知能的統合,注意統整學習之間銜接的意義性,隨時空進展不斷地進行探討,以達成對此現象較為全面且整體的學習與理解,甚而提出解決之道或建議」。(P.248)

我們在實驗教育倡導的主題統整課程並不是什麼新的概念。台灣在九年一貫課綱的設計上就已經運用這樣的課程模式在學校的課程發展上了。2012年我們到芬蘭去時,芬蘭還未全面啟動「Phenomenon Based on Learning,PBL] 這樣的課程模式,但在課程中已可以隱然看見有些教材的編製中已將一些跨領域的課程置入其中。這對前往「取經」的我們來說,無異是一個很大的鼓勵。原來我們在臺灣進行的課程已經可以和世界教育大國PK。

回到剛才的問題:「小實光的老師是如何發想與決定主題的?」 首先,老師們需要知道這個年段的孩子認知的發展起點是什麼?孩子們感興趣的事物是什麼?孩子們生活情境中有什麼樣的經驗知識能夠連結?這個階段,我們想培養孩子什麼能力?增加那些方面的素養?

是的,這是泰勒的目標模式。這時是教師的「想像課程」。然後備課漢們會開始進入備課會議討論,然後慢慢將各家各派的觀點交叉聚攏,找到一些共同的大主題,大概念。 之後,會進入教材教法的分析。找出合適的材料,教案。再提進大會討論,反覆多次(難怪老師們在共備課會議裡都會搔首弄姿,時而笑臉迎人,時而愁眉苦練~備課真的會讓人歡喜讓人憂啊!)

而後進入課程的實踐,這個時候老師會像做行動研究一般,一面授課,一面修正原來的課程想像(很多時候,想像與事實的差距是很大的,這個對老師來說既是挑戰,也是成就感的來源)。重點是維持開放的心態,與開放的課程架構。讓孩子有機會從這主題中去練習自己去「主導」自己的學習。(一二三年級的孩子年級雖小,但是仍然可以練習如何發展自己的小專題)

以這二學季的主題來說,大概念設計為「科學」、「玩具」、「手作」、「設計思考」與「合作學習」,教師團在第一學季就開始鋪排這個以「磁力」現象為本的真實情境,讓孩子們嘗試許多與之相關的科學活動、探究實作主題。然後帶入「玩具」主題,並以季末出訪時與姐妹校孩子分享活動的策劃為梗,讓孩子開啟合作學習模式將設計思考的元素一併導入。

然後有了這一場「玩具嘉年華會」。真心覺得他們到姐妹校去可以扮演很好的「科學玩具導覽員」角色。錯過的永遠最美,最好玩。我想,各位爸爸媽媽一定同意我的看法!

雖遺憾,但為了孩子們的健康,我們還是只能讓校內學長姐參與他們的發表。不過,老師們也很努力地記錄下孩子們的表現,與您分享~

小光校長的季末發表會記實 2020/4/3

Comments